„Weiter nördlich, halben Wegs zwischen Potsdam und Spandau, treffen wir Groß Glienicke, Rittergut, Filiale von Kladow, 279 Einwohner. Darunter, wie die Nachschlagebücher gewissenhaft bemerken, zwei Katholiken. […] Die Kirche aber erzählt nur von den Ribbecks. Beim Eintreten in dieselbe überrascht die verhältnismäßig große Zahl von Bildwerken, namentlich in Stein. […] Ein Interesse erweckt nur noch das Altarbild, richtiger die Predelle desselben, die, wie so oft, ein Abendmahl darstellt. Christus in der Mitte, Johannes neben ihm; neben diesem aber, statt des Petrus, der Große Kurfürst. Er trägt Allongenperücke, dunkles, enganschließendes Samtkleid, Spitzenmanschetten und Feldbinde. Die wunderlichste Art von Huldigung, die mir der Art vorgekommen ist […]; hier aber wird Petrus, wie eine Schildwacht, einfach abgelöst, und der Große Kurfürst zieht statt seiner auf.“ (Theodor Fontane)

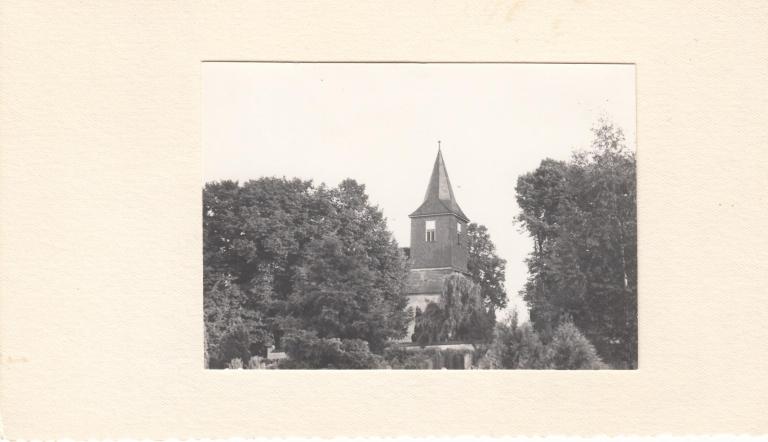

Auch Fontane irrte. Bereits seit 1704 ist bekannt, dass nicht der Große Kurfürst in zeittypischer Tracht zwischen den Jüngern auf dem Platz des Petrus dargestellt ist, sondern der Stifter der Kirche, Hans Georg III. von Ribbeck (1639-1703). Als Domdechant von Brandenburg ließ er die mittelalterliche Kirche aus dem 13. Jahrhundert um 1680 grundlegend baulich verändern. Die Feldsteinwände des einfachen Saalbaues wurden mit Ziegelmauerwerk um etwa zwei Meter erhöht, die Kirchenfenster vergrößert und ein Fachwerkbau vorgesetzt, um den Kirchturm zu tragen. Innen ließ er die Kirche zu einem barocken Kleinod umbauen und im Stil der Zeit ausstaffieren. In dieser Zeit erhielt die Kirche im Wesentlichen ihre heutige Gestalt. Sie gilt als das älteste noch genutzte Gebäude Potsdams.

Neben dem Altar, der Kanzel und dem hölzerne Taufstein, die alle aus dem 17. Jahrhundert stammen, fallen besonders die fünf Epitaphien an den Wänden ins Auge. Sie gehören allesamt zu Angehörigen des Adelsgeschlechts von Ribbeck. Sie verdeutlichen den Einfluss, den der osthavelländische Zweig der Familie im Gebiet um Groß Glienicke bis nach Spandau im 17. Jahrhundert ausübte.

Schon Fontane beschrieb die Epitaphien der beiden Hans Georg von Ribbeck: „Wie sie im Schiff, in bildlicher Darstellung, nebeneinander stehen, so liegen sie hier nebeneinander. Wohlerhalten. Denn die Groß-Glienicker Gruft gehört zu den vielen in der Mark, in denen die beigesetzten Leichen zu Mumien werden.“ Erneut irrte der Dichter. Denn in der für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Gruft liegen nicht der Stifter und sein Vater Hans Georg II. (1601-1666), sondern Hans Georg III. mit seiner zweiten Ehefrau Eva Katherina (1666-1710).

Kurios ist zweifelsohne die sogenannte Brautpforte an der Nordseite der Kirche. Das Ornament auf dem ebenfalls aus der Zeit um 1680 stammenden Eichenholztürblatt zeigt auf der Außenseite einen Engelkopf, während die Innenseite einen Dämon zeigt. Während der Restaurierung 2009 konnte nachgewiesen werden, dass die Außenseite der Tür ursprünglich nach innen zeigte. Die Teufelsfratze sollte „draußen bleiben“.

Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten in den letzten Jahren erstrahlt die Kirche heute wieder so, wie sie Fontane bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg Anfang der 1870er Jahre wohl auch gesehen hat.

Adresse

Dorfkirche Groß Glienicke

Dorfstraße 11a

14476 Potsdam OT Groß Glienicke

Deutschland