Die Ausstellung Gleichstellung über Umwege will die grundliegenden Probleme von Gleichstellung niederschwellig aufgreifen und Allen zugänglich machen.

Claudia Sprengel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Potsdam, hatte die Idee, anlässlich der 34. Brandenburgischen Frauenwochen eine Ausstellung an prominenter Stelle zu ermöglichen, die Statistik und Kunst miteinander verbindet. Für die Realisierung konnte die Künstlerin Kaj Osteroth gewonnen werden.

Die Begleittexte zur Ausstellung finden Sie im Downloadbereich sowie hier untenstehend inklusive einer Biografie der Künstlerin.

Skulptur "Altersarmut ist weiblich!"

Frauen bekommen im Schnitt weniger Rente als Männer. Im Land Brandenburg beträgt die Rentenlücke 21% (im Bund sogar 40%). Durch die ungleiche Verteilung von Sorgearbeit und tradierten Rollenbildern arbeiten Frauen seltener in Vollzeit. Dies wirkt sich, durch geringere Rentenbeiträge, auf die Höhe der Altersrente aus.

Weil sie ihr Leben lang unbezahlte Sorgearbeit geleistet haben, sind viele Frauen im Alter von Armut betroffen!

„Im Jahr 2018 beziehen Frauen im Land Brandenburg im Rentenbestand im Durchschnitt eine klassische Altersrente in Höhe von 970 €. Die durchschnittliche Altersrente von Männern in Brandenburg beträgt 1.228€ und fällt damit um 258 Euro pro Monat höher aus.“ (Sozial Spezial 7, MSGIV 2020)

Die Witwenrenten bei Frauen sind dagegen – ähnlich wie in ganz Deutschland – höher als bei Männern, weil diese durchschnittlich mehr verdienen und nach ihrem Tod die Versorgung der Ehefrau abgesichert werden soll. Mit diesem Konstrukt werden vor allem unverheiratete Frauen benachteiligt, die Sorgearbeit geleistet haben. Mit diesem Modell wird sowohl ökonomische Abhängigkeit als auch die Institution der Ehe zementiert.

Skulptur "Parität ist eine Frage der Demokratie!"

Frauen machen 51 % der Bevölkerung aus, dem gegenüber stehen aktuell nur 32% weibliche Abgeordnete im Brandenburger Landtag. Seit 2004 ist der Frauenanteil dort kontinuierlich gesunken.

Potsdam steht mit 41% (23 Frauen) auf Platz 2 unter den Landkreisen und Kreisfreien Städten im Land Brandenburg bei der Repräsentanz von Frauen in kommunalen Parlamenten. Dabei ist die Verteilung unter den Fraktionen höchst unterschiedlich. Bei den Grünen gibt es mehr weibliche Mitglieder in der Fraktion als Männer, bei der Linken ist es paritätisch und bei der AfD und den Freien Wählern gab es zum Zeitpunkt der Konstituierung keine Frauen in den Fraktionen.

Es ist anzunehmen, dass sich nach den Kommunal- und Landtagswahlen in diesem Jahr die Zahlen weiter zu Ungunsten der Frauenbeteiligung entwickeln. Die Möglichkeit auf Teilhabe und Mitbestimmung ist Teil der Demokratie. Wenn Frauen in Gremien unterrepräsentiert sind, werden auch ihre Interessen und Themen wenig vertreten. Es kommt zu einer Schieflage.

Skulptur "Mutterseelen allein?"

In Potsdam leben fast 6000 alleinerziehende Eltern (mit Kindern unter 18 Jahren). Sie machen damit 5,6% der Haushalte aus. Die Mehrheit von ihnen (88%) sind Frauen.

Alleinerziehende sind einer der Gruppen, die besonders von Armut bedroht sind - zu ihnen gehören in Potsdam 8000 Kinder. Diese Einfamilienhaushalte sind zu 41% von Armut bedroht.

Alleinerziehende haben durch Ihre enorme Belastung im Alltag ein höheres Risiko psychische und psychosomatische Krankheiten zu erleiden. Sie sind die Gruppe, die unter der Corona Pandemie und der Isolation, bei gleichzeitiger Sorgeverantwortung, am meisten gelitten haben.

Durch die Vorstellung der Normfamilie werden sie strukturell benachteiligt: ökonomisch und gesellschaftlich.

Wenn wir von Familien sprechen, sollten wir diese in Ihrer Vielfalt betrachten und nicht unter einer Schablone.

Skulptur "Gleichberechtigung am Ars*h"

Frauen wenden am Tag 52,4 % mehr Zeit für Sorgearbeit auf als Männer - umgerechnet 87 Minuten.

Aus dieser Lücke, dem so genannten „Gender Care Gap“, entsteht eine Ungleichheit bei der Verteilung von „Freizeit“ („Gender Time Gap“). Die Folgen können wir am geringen Anteil von Frauen in Ehrenämtern z.B. in der Politik (siehe Figur 2) oder an der verringerten Arbeitszeit vieler Frauen ablesen, Letztere führt wieder zu einer geringeren Rente.

Insgesamt leisten Frauen in Deutschland ca. 4 Stunden und 13 Minuten Sorgearbeit pro Tag, Alleinerziehende deutlich mehr.

Besonders Frauen in der Lebensmitte sind betroffen. Sie arbeiten durchschnittlich 5 Stunden und 18 min unbezahlt – besonders betroffen sind Eltern von kleinen Kindern.

In Brandenburg beantragen Männer durchschnittlich 2 Monate Elterngeld, Frauen hingegen 11 Monate. Für Potsdam ist die Verteilung etwas besser - hier sind es durchschnittlich etwa ein Drittel der Monate, die von Männern beantragt werden.

Geringe Teilhabe und ökonomische Abhängigkeit sind Folgen der ungerechten Verteilung von Sorgearbeit womit die Grundlagen geschaffen sind, das patriarchale System zu erhalten. Bei fehlender Mitsprache und in stetiger Abhängigkeit wird eine Veränderung schwer zu erreichen sein.

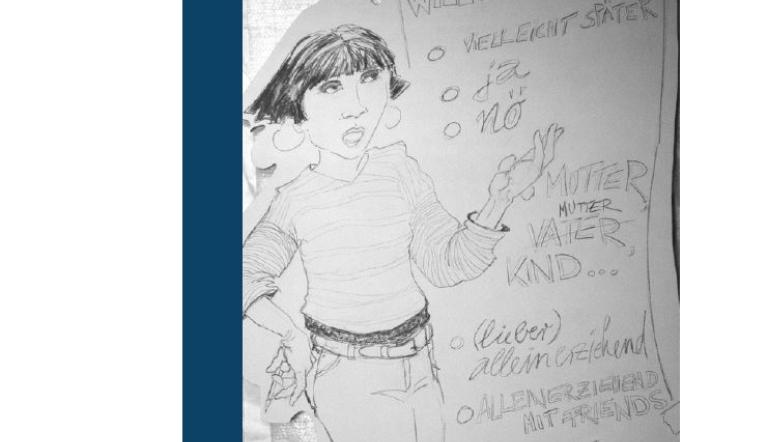

Skulptur "Lebensentscheidungen"

In einer patriarchal geprägten Gesellschaft ist das Leben der Frau von der Entscheidung für oder gegen ein Kind besonders betroffen: Ungleichheiten verstärken sich mit der Mutterschaft um ein Vielfaches (siehe Figur 1,3,4)!

Obwohl diese Entscheidung so bedeutend für das Leben von Frauen ist, sind sie in der Entscheidungsfindung nicht autonom. Zwar ist eine Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei, aber nicht legal. Frauen müssen dazu gewaltige Hürden nehmen z.B. die Zwangsberatung, die nicht bei jedem Träger ergebnisoffen ist. Hinzu kommt das sowohl Beratungsstellen und auch Gynäkolog*innen, die Abbrüche durchführen, insbesondere im ländlichen Raum, kaum vorhanden sind. Bis zu drei Stunden Weg (in eine Richtung) gelten als zumutbar. Die Informationslage ist schlecht, die Stigmatisierung alleine der Frau ist hoch. Die Männer, ebenso für ungewollte Schwangerschaften verantwortlich, haben weder körperlich noch gesellschaftliche Folgen zu erwarten.

Daher muss sexuelle Aufklärung verstärkt die Verantwortung der Männern thematisieren sowie die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und den notwendigen Konsens lehren – idealerweise nicht als verschämte Einheit des Biologie-unterrichts.

Die Reproduktion von Frauen geht niemanden etwas an. Das bedeutet, dass weder Arbeitgeber noch Eltern die Frage nach einer möglichen Schwangerschaft stellen sollten. Frauen, die von der Gesellschaft als gebärfähig markiert werden, werden unter Druck gesetzt den Anspruch der Reproduktion zu erfüllen. Eine Abweichung erfordert ständige Rechtfertigung. Dabei geht es niemanden etwas an warum eine Frau keine Kinder hat oder haben möchte.

Kaj Osteroth

Kaj Osteroth ist bildende Künstlerin mit Wohnsitz in Elbe-Elster. Gegenstand ihrer figurativen Malerei und Zeichnung sind die zwischenmenschlichen, nicht zuletzt oft auch kaputten Beziehungen einer Gesellschaft, die nach einfachen Erklärungen und Lösungen giert. Darüber hinaus thematisiert sie mit ihren Kompositionen die (un-)reflektierte Aufmerksamkeitspolitik innerhalb großer und kleinster Zusammenhänge, Brandenburg, sowie die Schwierigkeit, sich als Künstlerin zu behaupten.

An der Idee, ihr zeichnerisches Repertoire entlang von Statistiken auszuprobieren, fand sie sofort gefallen. Dabei interessieren sie insbesondere die Brüche, die entstehen, wenn die eher flüchtige und zarte Zeichnung auf einen hoch frequentierten, öffentlichen, und von Konsum geprägten Ort, wie die Bahnhofspassage, trifft. Das von ihr gewählte Format Aufsteller will in der Regel durch krasse Farbigkeit und Unterkomplexität auf sich aufmerksam machen. In unserem Fall geht es um das genaue Gegenteil: um eine gewisse Zurückgenommenheit bei gleichzeitiger Großflächigkeit und inhaltlicher Schärfe.

Kaj Osteroth studierte bei Professor Stan Douglas an der Universität der Künste und beendete 2006 als Meisterschülerin ihr Kunststudium, gefolgt von einem Magister Abschluss in Ethnologie und Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin 2008.

Seit ihrem Studium hat sie mit eigenen, sowie kollektiven und interdisziplinären Formaten an zahlreichen (inter-)nationalen Ausstellungen, Residenzen und Workshops teilgenommen, oder diese selbst organisiert (u.A. Villa Romana, Florenz/ Museu de Arte de São Paulo/ 10. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst/ IG Bildende Kunst, Wien/ Kunstverein Braunschweig und Künstlerhaus Bethanien, sign/CIAT, after the butcher und HilbertRaum in Berlin).

Die Zusammenarbeit war und ist ein wichtiger Aspekt ihrer künstlerischen Praxis und hat sich bis dato in den unterschiedlichsten Formaten und Zeugnissen manifestiert. Besonders wichtig war die extrem inspirierende feministische Malereipraxis mit der Künstlerin Lydia Hamann von 2007 bis 2021. 2018 wurde ihr Buch RADICAL ADMIRATION – a feminist picture book im Rahmen der von Gabi Ngcobo kuratierten 10. Berlin Bienale für zeitgenössische Kunst veröffentlicht, und 2020 erhielt das Duo auf Vorschlag der Kuratorin Yvette Mutumba den Villa Romana Preis. Aktuell arbeitet Kaj Osteroth mit der Kunsthistorikerin Dr. Sarah Hegenbart im Kontext des EU Projekts Art*is (Art and Research on Transformations of Individuals and Societies) an dem dialogischen Zeichenformat respons*able drawing, welches Ende 2024 mit einer Ausstellung in Berlin präsentiert wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Künstlerin: www.kaj-osteroth.com

Downloads

- Ausstellung Gleichstellung über Umwege - BegleitmaterialUrheberrecht© LHP Büro für Chancengleichheit und Vielfalt / Noa Snir Illustration